戴牙套會變牙套臉嗎?牙醫揭密臉型變化關鍵!從飲食到肌肉訓練,6招有效預防牙套臉型問題,矯正期間就該開始的保養秘訣!

目录

一、牙套臉是什麼?

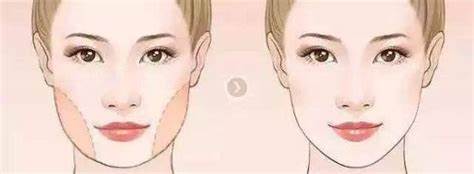

「牙套臉」是牙齒矯正過程中最常見的面部變化現象,醫學上稱為「正畸面容改變症候群」。主要特徵表現為太陽穴區域明顯凹陷、面頰脂肪減少、顴骨視覺上顯得突出,整體臉型會顯得較為消瘦。這在20-30歲的女性患者中特別常見,發生率約為35%-45%。

很多患者誤以為牙套臉是永久性的骨骼改變,實際上主要是咀嚼肌群萎縮和脂肪重新分佈造成的暫時現象。值得注意的是,隨著矯正技術進步,現代隱形矯正(如隱適美)引發牙套臉的比例已明顯低於傳統金屬矯正器。

二、牙套臉的成因機制

1. 牙套臉生理性因素

最主要的成因是咀嚼肌群使用率下降。戴上牙套後,患者會因不適感而減少咀嚼動作,特別是咬合較硬的食餌。研究顯示,矯正初期頰肌和顳肌的體積可減少20%-30%。這就像長時間不運動會導致肌肉萎縮一樣原理。

其次是正畸力學改變了牙槽骨的受力模式。在牙齒移動過程中,骨骼會進行持續性改建,這種生物力學變化會間接影響面部軟組織的支撐結構。

2. 牙套臉適應性改變

飲食習慣改變是重要因素。患者通常會選擇較軟、不需要咀嚼的食物,這種營養攝取方式的改變會加速肌肉萎縮。同時,隨著年齡增長,25歲後人體膠原蛋白自然流失率每年約1%,這種自然老化過程與牙套影響會產生疊加效應。

三、牙套臉型變化的階段性

牙套臉的發展可分為三個典型階段:

牙套臉型變化:初期變化期(1-3個月)主要表現為咀嚼肌快速萎縮,這是暫時性的適應反應。

牙套臉型變化:中期調整期(3-12個月)會出現脂肪重新分布,這個階段的改變仍具有可逆性。

牙套臉型變化:後期穩定期(12個月以上)則可能出現骨骼結構的適應性改變,需要專業的正畸醫師介入調整治療方案。

值得注意的是,不同矯正方式產生的變化速度也不同。傳統金屬矯正器通常在3個月內就會出現明顯變化,而隱形矯正的變化過程較為緩和,往往在6-8個月後才會顯現。

四、牙套臉怎麼辦:六大預防與改善策略

牙套臉怎麼辦1:功能性訓練

特別推薦使用醫療級矽膠咀嚼訓練器材,每天進行3次、每次5分鐘的有意識咀嚼訓練。同時可以配合特定面部按摩手法,用指腹從下巴向太陽穴方向做螺旋式按摩,促進血液循環。

牙套臉怎麼辦2:營養管理

建議每天蛋白質攝取量控制在體重(kg)×1.2-1.5g的範圍。多攝取富含維生素C的水果(如奇異果、芭樂)和膠原蛋白含量高的食物(如魚皮、雞腳),這些營養素能有效支持軟組織修復。

牙套臉怎麼辦3:臨床干預方案

對於擔心牙套臉的患者,建議優先考慮隱形矯正系統。在必須使用傳統托槽時,可與醫師討論調整橡皮筋的使用策略,避免過度限制咀嚼功能。定期回診時,醫師會評估面部變化情況,必要時會調整矯正力度和方向。

五、牙套臉恢復指南

牙套摘除後的0-3個月是牙套臉恢復黃金期,牙套臉恢復建議從軟質食物逐步過渡到正常飲食,每天至少要有30分鐘的主動咀嚼訓練。3-6個月是肌肉重建期,可以進行更有針對性的面部運動,比如誇張的咀嚼動作和笑容練習。

長期維持階段建議養成面部瑜伽習慣,重點練習「O字口型」和「吹氣球」等動作,每天10分鐘就能有效維持面部肌肉量。同時保持良好的水分攝取和睡眠質量,這些都有助於膠原蛋白合成。

六、牙套臉特殊案例處理方案

1. 30+年齡組牙套臉恢復

30歲以上的患者新陳代謝較慢,恢復能力降低,可以考慮在醫師指導下配合使用射頻美容儀。建議每週2-3次低強度治療,避免在矯正器周圍區域過度使用,同時要注意治療與正畸複診的時間間隔。

2. 牙套臉嚴重萎縮案例

對於已經出現嚴重面部塌陷的患者,可以在矯正完成後考慮微整形介入。玻尿酸填充是最常用的方法,但必須等待牙齒位置完全穩定後(通常摘除牙套後6個月)才能進行,且每次填充量建議控制在1-1.5cc以內,避免影響自然表情。

七、牙套臉患者常見Q&A

Q1:牙套臉會完全恢復嗎?

臨床觀察顯示,90%患者在摘除牙套後6-12個月內可以自然恢復到接近矯正前的面容狀態。特別是30歲以下的患者,肌肉和軟組織的恢復能力較強,只要配合適當的訓練和營養補充,通常都能獲得滿意效果。

Q2:哪些人更容易出現牙套臉?

具有以下特徵的患者風險較高:BMI低於18.5的消瘦體質、顴骨天生較高者、面部脂肪分布較少的人、以及有家族面部凹陷遺傳傾向者。這類患者建議在矯正前就與醫師討論預防性方案。

Q3:隱形牙套能避免牙套臉嗎?

隱形矯正系統由於可拆卸的特性,讓患者能保持較正常的咀嚼功能,因此牙套臉發生率和嚴重度確實比傳統托槽低約40%。但完全避免仍需要配合主動的面部肌肉訓練。